La imagen de la «Virgen Dolorosa del Colegio» trasciende la mera categoría de obra de arte para erigirse como un testimonio viviente de fe, una fuente de asombro y un punto focal de profunda devoción para innumerables creyentes. Su presencia no es solo la de una pintura, sino la de un símbolo venerado que ocupa un lugar único en el corazón de los fieles, particularmente en Quito, Ecuador, donde es objeto de una profunda estima y veneración.

La mística que rodea a este cuadro se intensifica por el evento milagroso asociado a él, un prodigio que lo transformó de una imagen reverenciada en un poderoso emblema de intervención divina y cuidado maternal. A través de su intrincada iconografía, la pintura comunica verdades espirituales profundas y emociones intensas, estableciendo un tono de reverencia y aprecio que invita a la contemplación.

La conexión personal y el profundo afecto que muchos, incluyendo a quienes se acercan a su historia, sienten por esta imagen sagrada, resuenan con la audiencia, estableciendo una narrativa devocional y sentida.

Fe inquebrantable en la persecución

La imagen de la Dolorosa, que representa el profundo sufrimiento de María, sirve como un símbolo poderoso y perdurable de las propias pruebas que la Iglesia ha enfrentado a lo largo de la historia.

Así como María permaneció inquebrantable al pie de la Cruz, compartiendo la Pasión de su Hijo, los fieles son llamados a una fe inquebrantable y a la resiliencia en medio de períodos de intensa persecución.

En Ecuador, el período de finales del siglo XIX y principios del XX estuvo marcado por un creciente anticlericalismo y laicismo, que generaron graves tensiones entre la Iglesia y el Estado. Los sectores liberales, que llegaron al poder en 1895 con la Revolución Liberal, impulsaron medidas secularizadoras y buscaron la separación de la Iglesia y el Estado, lo que para muchos católicos se convirtió en persecución religiosa.

Se instauró una lamentable y cruenta persecución contra la Iglesia Católica, acompañada de un ateísmo militante. Impulsado por Eloy Alfaro.

Entre otros sucesos que marcaron la actuación de la nueva administración civil, se cuentan: la expulsión de los obispos de Portoviejo y Loja, la de los Padres Salesianos y Capuchinos, un motín policial contra los Hermanos de las Escuelas Cristianas, el asalto al Palacio Arzobispal y los vejámenes al arzobispo de Quito, Mons. González Calisto, la destrucción e incendio de la biblioteca de la arquidiócesis, el asesinato del periodista católico Víctor León Vivar (y del principal testigo del asesinato, Fr. Eudoro Maldonado), la expulsión del oriente ecuatoriano de los misioneros jesuitas, la prohibición del ingreso de comunidades religiosas al Ecuador, la vejación y encarcelamiento de Mons. Arsenio Andrade, obispo de Riobamba; el asalto por tropas del régimen al colegio “San Felipe Neri” de Riobamba.

El 4 de mayo de 1897, en el que asesinaron por la espalda al Padre Rector, Emilio Moscoso, profanando después de manera monstruosa las formas consagradas, burlándose de ellas y pisoteándolas; profanando el Sagrario de la capilla, disparando contra él y rompiéndolo a culatazos; acribillando todas las imágenes de santos y simulando una ejecución de la imagen de la Santísima Virgen María, para finalmente saquear el colegio.

Otras fechas importantes

En 1898, el Congreso Nacional dictó una ley que privó a la Iglesia Católica de la contribución predial que recibía por Convenio adicional al Concordato desde 1891, y que servía para sostener el culto y las obras de beneficencia.

En 1899 se emitió otra ley que restableció el régimen de patronato y sometió toda la administración eclesiástica al poder del Estado; en octubre de 1900 se profanaron y declararon laicos los cementerios de la Iglesia, y pocos días después se emitió un decreto que retiró el reconocimiento oficial y el valor jurídico a todos los títulos educativos emitidos por cualquier institución regentada por religiosos; días más tarde, se expidió un decreto a través del cual se pretendía derogar los decretos de Consagración de la República a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, que afortunadamente no fue aprobado debido a las voces de protesta de la población

El 4 de octubre de 1902, se expidió la ley de matrimonio civil, que desconoció todo valor legal al matrimonio religioso-sacramental, estableciendo además el divorcio. El 14 de octubre de 1904 se expidió una “ley de cultos” que prohibió la fundación de órdenes y congregaciones católicas, suprimió los noviciados de las órdenes contemplativas y buscó la disolución de los institutos de clausura; convirtió a los religiosos en “interdictos” para administrar sus bienes.

Padres redentoristas

En julio de 1905 se expulsó de Riobamba a los Padres Redentoristas, misioneros y evangelizadores de los pueblos indígenas de Chimborazo. En 1906 se retiró a la Iglesia Católica su carácter de persona de derecho público, reduciéndola a una entidad de derecho particular. Se expidió además un Código de Policía que reprimió toda manifestación externa de culto.

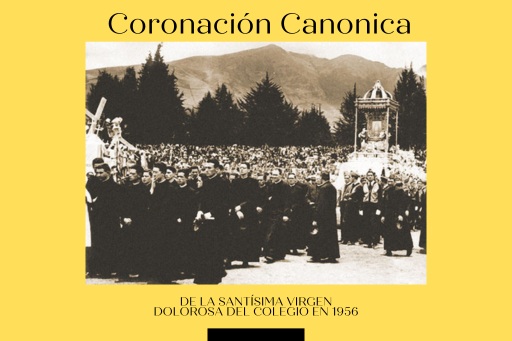

En este contexto de agitación y confrontación, el milagro de la Dolorosa en 1906, con la Virgen llorando y parpadeando en el Colegio San Gabriel de Quito, adquirió un significado aún más profundo para los fieles ecuatorianos. Las lágrimas de la Virgen fueron interpretadas como un signo de su dolor maternal al ver el sufrimiento de sus hijos en Ecuador, quienes enfrentaban la amenaza a su fe y a las instituciones eclesiásticas. Este prodigio reafirmó la presencia y el consuelo de María en un momento de prueba, simbolizando que ella «no quiso dejar a sus hijos» en medio de la adversidad y la persecución que vivía la Iglesia en el país.

La Virgen lloró por sus hijos

El 20 de abril de 1906, el Colegio San Gabriel de Quito, Ecuador, fue escenario de un acontecimiento extraordinario que marcó profundamente la historia religiosa del país. La imagen de la Virgen La Dolorosa, traída de Francia y que representa el corazón traspasado por siete puñales, comenzó a llorar y a parpadear, un fenómeno que se prolongó por quince minutos ante la mirada atónita de estudiantes y religiosos.

Los testigos, entre los que se cuentan mi bisabuelo y su hermano, describieron cómo la Virgen abría y cerraba los ojos, un movimiento activo que añadió a la naturaleza inusual del suceso.

La aparición de este prodigio a principios del siglo XX, una época marcada por profundos cambios sociales y el surgimiento de corrientes seculares, adquiere una relevancia particular.

La rápida validación por parte del Vaticano en el mismo año subraya que la Iglesia percibió este evento no solo como un suceso local, sino como una afirmación divina de la fe y el cuidado maternal en un momento de creciente escepticismo. Este acontecimiento se manifestó como un mensaje universal de esperanza y consuelo de la Madre de Dios, una señal tangible de que ella «no quiso dejar a sus hijos» frente a los desafíos y la agitación de la época, reforzando la conexión espiritual entre María y los fieles.

Serenidad ante el dolor

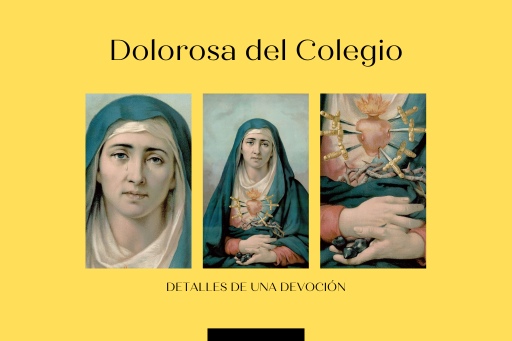

Al contemplar el rostro de la Virgen Dolorosa, la primera impresión es la de un «sufrimiento profundo». Esta es la expresión más impactante que transmite la pintura. Sin embargo, este dolor posee una naturaleza paradójica: es un «dolor sereno y fuerte».

No se trata de una tristeza pasajera o de una desesperación abrumadora, sino de una aflicción profunda y duradera, templada por la aceptación, la fortaleza y la voluntad divina. Habla de un dolor que no aniquila, sino que eleva.

La representación del sufrimiento de María en el rostro de la Dolorosa, caracterizado por su serenidad y fortaleza, va más allá de la mera expresión de la aflicción humana.

Esta iconografía subraya una profunda afirmación teológica: el dolor de María no es una tristeza estéril, sino un acto de amor incondicional y sacrificial, una perfecta empatía con la agonía de su Hijo. Su sufrimiento se presenta como salvífico, no desesperanzador, ofreciendo un modelo para que los creyentes abracen el padecimiento con gracia y sentido espiritual.

Dolor aceptado por amor

Este enfoque resuena con la comprensión de que «todo dolor aceptado por amor a Él y unido a su pasión se convierte en un dolor salvífico, con sentido». De este modo, la representación eleva su dolor de una tragedia puramente humana a una participación consciente y activa en el plan divino de salvación.

La distinción entre tristeza y amor es crucial: «no es tristeza sino amor que acompaña hasta el final a su hijo». Su sufrimiento es un acto de amor incondicional y sacrificial, una empatía perfecta con la agonía de su Hijo, perseverando con Él hasta el final.

A pesar del inmenso sufrimiento que se representa, «Su mirada transmite paz y amor». Sus ojos, a pesar de las lágrimas, irradian una inexplicable tranquilidad interior y una compasión ilimitada. Esta mirada invita a la contemplación y ofrece consuelo, asegurando al observador su perdurable cuidado maternal.

El Corazón traspasado

Un elemento iconográfico central de la Mater Dolorosa es la representación de su pecho adornado con «siete espadas, que simbolizan sus siete dolores».

Esta imagen de María con el corazón traspasado por espadas (a menudo una o siete) es una tradición bien establecida para la Dolorosa. Esta representación visual se deriva directamente de la profecía de Simeón, quien predijo que «una espada traspasará tu alma».

La Profecía de Simeón, el primer dolor de María, establece un punto de partida fundamental para su papel en la historia de la salvación. La predicción de que «una espada traspasará tu alma» no es solo un presagio de futuras aflicciones, sino una punzada espiritual que marca el alma de María desde los inicios de la vida de Jesús. Esta profecía proporciona la justificación teológica directa para la representación visual de las siete espadas.

Este dolor inicial consagra el rol único y activo de María como la Mater Dolorosa, cuyo sufrimiento está intrínsecamente ligado a la obra redentora de su Hijo. Subraya que su dolor no fue accidental, sino divinamente ordenado e integral al plan de salvación, posicionándola como corredentora con Cristo desde su infancia, no solo al pie de la Cruz.

Los siete dolores de María

Los Siete Dolores de María son un conjunto de sucesos de su vida que son objeto de una devoción popular y se representan frecuentemente en el arte. Estos dolores no deben confundirse con los cinco misterios dolorosos del Rosario.

La amplia devoción a los Siete Dolores, con raíces en la Edad Media y su expresión en el «Stabat Mater» atribuido a Jacopone de Todi , así como su celebración litúrgica en fechas como el «Viernes de Dolores» y el 15 de septiembre , revela que la Dolorosa es más que una representación artística. Es una devoción viva que promete beneficios espirituales tangibles a los fieles.

La iconografía de las siete espadas se convierte en una invitación a la participación en los dolores de María, ofreciendo un camino hacia una fe más profunda, una mayor comprensión y un consuelo divino. Esto refuerza el papel maternal activo de María en la vida de sus «hijos», demostrando que su sufrimiento es una fuente de gracia y un modelo para transformar el propio dolor en sufrimiento salvífico al unirlo a la Pasión de Cristo.

Manos que Sostienen la Esperanza

Las manos de la Virgen Dolorosa son un elemento de gran expresividad en la pintura, descritas con una profunda admiración: «Sus manos son preciosas. Trabajadoras: anchas y largas. Me enamoran.»

Esta descripción evoca no solo belleza, sino también una historia de servicio, cuidado y resistencia. No son manos delicadas o inactivas, sino manos que han servido activamente, nutrido, consolado y sufrido.

Simbolizan la participación constante y activa de María en la vida de su Hijo, desde su infancia (acunándolo) hasta su muerte (recibiendo su cuerpo). Son manos que han realizado innumerables actos de cuidado maternal, han soportado un dolor inmenso y, sin embargo, siguen siendo capaces de ofrecer consuelo y sostener los instrumentos de la salvación.

La descripción de las manos de la Virgen como «trabajadoras: anchas y largas» sugiere una capacidad de servicio y acción, más allá de la mera recepción pasiva. El acto de sostener los instrumentos de la Pasión de Cristo, como los clavos y la corona de espinas, es una elección iconográfica deliberada que se encuentra en representaciones de la lamentación.

El Dolor de María

Esto no solo ilustra el dolor de María, sino su participación activa en el drama de la redención. Sus manos, que una vez acunaron al Niño Jesús, ahora presentan los símbolos de su sacrificio supremo, significando su completa identificación con la misión de su Hijo y su amor maternal inquebrantable que «acompaña hasta el final».

En su mano izquierda, la Virgen sostiene los tres clavos de la crucifixión. Estos son símbolos directos, tangibles y viscerales de la Pasión de Cristo. Representan los brutales instrumentos de su sacrificio y, por extensión, la profunda corredención de María al presenciar su agonía.

La presencia de los clavos en su mano la conecta directamente con la realidad física de la muerte de su Hijo. En su mano derecha, sujeta una corona de espinas. Este símbolo de humillación, dolor insoportable y realeza burlada enfatiza aún más la brutalidad e indignidad de la Pasión de Cristo.

Su presencia en la mano de María significa su conexión íntima con su sufrimiento y su disposición a abrazar el alcance total de su sacrificio redentor.

Una madre que nunca abandona

La Virgen Dolorosa del Colegio se erige como un faro de fe, un lienzo que cuenta una historia de amor inquebrantable y resiliencia divina. A través del milagro de 1906, su rostro sereno en medio del dolor más profundo, y las siete espadas que simbolizan sus sufrimientos, así como las manos que sostienen los instrumentos de la Pasión, se revela la esencia de su maternidad.

Este cuadro no solo conmemora el sufrimiento de María al acompañar a su Hijo hasta el final, sino que también encarna la fortaleza de la Iglesia frente a la persecución.

La Dolorosa es un recordatorio perpetuo de que el dolor, cuando se acepta con amor y se une a la Pasión de Cristo, adquiere un sentido salvífico. Su mirada, que transmite paz y amor, asegura a los fieles su presencia constante y su intercesión.

Ella permanece como un modelo perfecto de fe y perseverancia en el sufrimiento, una fuente perpetua de consuelo y fortaleza para quienes recurren a ella. Su imagen invita a la contemplación, a la gratitud y a una renovada conexión espiritual, llevando su mensaje de amor perdurable y esperanza en el corazón de cada creyente.

Deja una respuesta